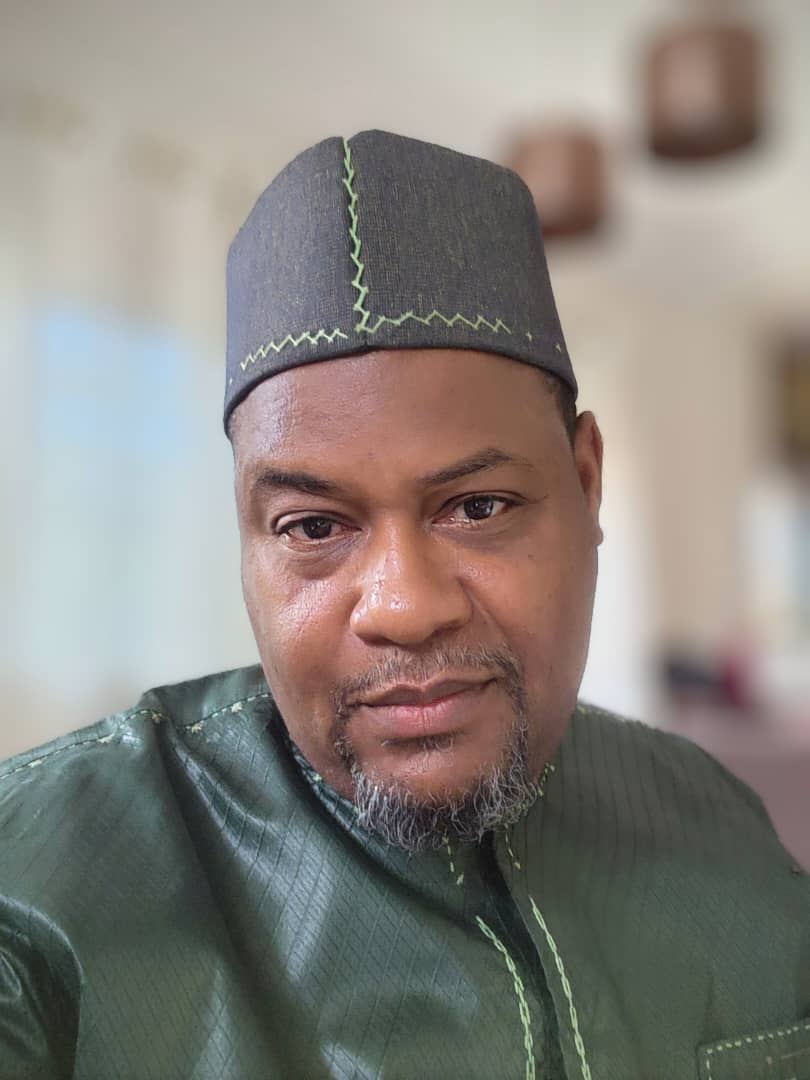

Franck Carlos est consultant en ingénierie financière. II s’intéresse aux systèmes dynamiques et chaotiques. Il est docteur en sciences économiques option finances quantitatives, de l’Université Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal. Dans cet entretien, il analyse les mécanismes dont dispose l’État pour financer la nouvelle stratégie de développement « Sénégal 2025 ». L’économiste décrypte également la dernière opération d’émission obligataire lancée par l’Etat du Sénégal.

Le financement de la nouvelle stratégie de développement « Sénégal 2050 » nécessite beaucoup de ressources financières. Quels leviers l’État devrait-il privilégier pour disposer des fonds ?

Toutes les opportunités sont à saisir compte tenu de deux contraintes : le déficit budgétaire et la dégradation de la note du Sénégal. Mais celles-ci doivent rester en droite ligne de l’objectif principal que l’État s’est fixé à savoir un Sénégal souverain, juste et prospère. Un levier de taille à cet effet, c’est la participation inclusive des populations pour une « autonomisation financière » avec tout ce que cela exige : la culture financière. La réglementation des fonds issus de la diaspora (Plus de 10% du PIB) avec des offres intéressantes en contrepartie, l’élargissement de l’assiette fiscale avec des mesures de sensibilisation et de conscientisation permettraient de capturer des ressources plus conséquentes.

Par exemple, dans le cadre du PPP, une bonne politique d’embauche avec un meilleur encadrement des entreprises pourrait accroître l’impôt sur le revenu. Au niveau international, les marchés financiers de la sous-région seraient des niches intéressantes. Reste à savoir si les taux de services appliqués seront plus intéressants que ceux utilisés par les préteurs classiques comme la Banque mondiale.

Comment le système bancaire et les assurances pourraient contribuer au financement de la nouvelle stratégie de développement ?

Le Sénégal ne dispose pas de véritables banques de développement. C’est la BNDE qui devait jouer ce rôle. Mais le risque de contrepartie et l’antisélection ont recadré ses ambitions. La politique de redressement, d’impulsion et d’accélération que s’impose le gouvernement ne peut se faire sans de véritables banques de développement. Il faudrait inverser la tendance entre banque de développement et banque domestique ou bien combler le gap d’autant plus que le taux de bancarisation tourne autour de 22%.

Les banques doivent répondre aux besoins de l’État afin de stimuler la consommation et par ricochet la croissance économique tout en jouant sur les taux directeurs pour maîtriser l’inflation. C’est dans cet ordre d’idées que la relation banque et microfinance doit redéfinir son partenariat pour favoriser l’entreprenariat, l’innovation et la qualité. Le secteur des assurances se présente de la même façon. La promotion des sociétés d’assurance et de réassurance doit rassurer les acteurs économiques en atténuant le risque et rendre plus dynamique les flux financiers.

Il ne peut y avoir d’innovation financière axée vers des ressources inclusives si les agents à capacité de financement ne sont pas rassurés par des sociétés d’assurance fortes et crédibles. La tâche est complexe, car au-delà des outils proposés, la sophistication et les performances des montages financiers, c’est avant tout un état d’esprit et de comportement qui se pose.

Le 27 mars 2025, l’État du Sénégal lançait un emprunt obligataire par APE de 150 milliards de FCFA. L’opération a été clôturée par anticipation avec 405 milliards de FCFA mobilisés. Comment appréciez-vous le succès de cette émission ?

Malgré un fort taux d’endettement, certains critères économiques rassurent. D’abord c’est la soutenabilité de la dette sur la base des projections et des potentialités financières. À cet effet, tant que le taux de croissance exigé reste supérieur aux taux d’intérêts de la dette il y a de bonnes raisons de motiver les investissements. Ensuite, la stabilité politique et monétaire sont des critères d’atténuation du risque pays. L’adhésion du Sénégal à l’UEMOA, le rôle joué en matière de démocratie dans la sous-région sont des facteurs de motivation économique. Enfin, l’organisation et la réglementation de l’épargne à partir des marchés financiers confirment que le marché est bien liquide. L’épargne est bien présente mais exige aussi des garanties dans son placement.

Depuis plus de cinq ans, on assiste au Sénégal, comme dans la sous-région, à une recrudescence des fonds d’investissements et des SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable). Elles permettent d’optimiser les placements par la structuration et l’encadrement de l’épargne. C’est une opportunité pour le Sénégal pour mobiliser des ressources supplémentaires si le gouvernement trouve du répondant à ses besoins afin de relancer dans le futur d’autres APE.

Toutefois deux points doivent être suivis de prêt. Premièrement, le gouvernement doit se focaliser sur ses ambitions économiques pour le bien des populations et des investisseurs et non sur des ambitions politiques interprétables dans tous les sens et qui amèneraient des conséquences fâcheuses à l’économie sénégalaise. En second lieu, il serait bon d’identifier les investisseurs afin de savoir si l’autonomie financière évoquée est en marche ou bien s’il s’agit d’acteurs économiques non nationaux. Dans ce dernier cas, la question de la souveraineté est encore au stade de simple intention.